2022年5月1日日曜日

追分の家 建て方工事

2022年4月21日木曜日

追分の家 基礎工事その2

4月14日から21日までの工程をダイジェストで解説します。北国の家の基礎にはすごく手間がかかることがよく分かると思います。

2022年4月13日水曜日

Ie(家)ZOOMチャンネル

今日は最近何かと話題の家系youtubeチャンネルを紹介します。

意外に思うかもしれませんが・・北海道って住宅に特化した様々なメディアがあることで有名な地域。「住宅雑誌リプラン」さんや「北海道発OnlyOneの家づくりさん」などはお馴染みですよね~。実はこれ以外にも建築業界の私たちが読む新聞も数社あります。

今日紹介するのはそんな新聞社の一つ「北海道住宅新聞社」の白井編集長さんのチャンネル。

既に家系youtuberもたくさん居るけど・・よくよく見ると、単なる販促目的だったり、実は北海道のことはぜんぜん分かっていなかったりと・・有名な人でもかなりバラツキありが実情。そんな時はぜひ参考にどうぞ、30年以上地元北海道の住まいづくりを取材してきた現場からの発信は意外な事実を教えてくれる。地元に家を考えているのに大阪や東京の話しを聞いても今一つピンと来ない。そんな建て主さんたちには特にお薦めします。

追分の家基礎工事

北海道は暖房好き??

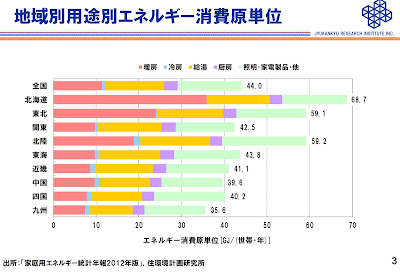

日本人は暖房嫌い??

上のグラフを見て10年前なら・・「日本の省エネ技術は世界一」とか「欧米のように暖房(化石資源)に頼らない日本の暮らしこそ真に環境的」、「暖(冷)房をなるべく使わない(嫌う)意識を育てることがよい教育&よい躾(*環境的な意味で)」・・極端なものだと「断熱なんて省エネには無関係」、「日本には断熱より通風換気が相応しい証だ」、「断熱など一手段に過ぎない」、「健康のためならいくらエネルギー(主に化石エネ)を使ってもよいのか?」こんな意見をよく聞いた。その一方でH・ショックに関しては暖房より断熱不足と結びつけて語られることが多かったように記憶している・・あれから10年が経ち最近ではそもそも「従来の断熱等級4(2022年現時:最高等級)では得られる室温が一桁に過ぎない・・」とか、「仮にその上位等級であれど、暖房(日本でいう全室暖房)前提ならば従来(採暖)と同等又はさらに省エネを望むなら非常に高い断熱水準が必要」といった具合に理解の深まりと広まりを感じる・・やっぱ時間って掛かりますよね。

ところで・・北海道や北東北にお住まいの方は「いったい何のお話し??」と思うだろう。実はマクロな視点で見れば暖房しない日本の家は世界から見て極端に寒い。反面それを不思議に思う人が少なく、世界中が暖房の省エネ化に悩む中、意図せずもの凄い省エネを達成しているというお話し。もちろん良い話しばかりではなく・・先進国の中では飛びぬけてヒートショック(家の寒さ)死が多いという事実が分かっている。

そんな理由で暮らしの中にセントラルヒーティングが定着し「暖房」と言えば当然のように家ごと暖めることを指す北海道や北東北の人達が不思議に思うのにはこんな理由がある。

確かに北海道生まれの自分でも子供の頃は「使わない部屋の電気と火は消しなさい」と言われた・・ただそれは随分と昔のことで、最近は出入りの時しか使わない玄関や用を足す以外使い道のないトイレが暖かいからといって顔をしかめる人は少ないと思う。

こんな風に北国では今や当たり前のことが全国に目を向けると全然違う。確かにエネルギーは使えど・・せっかく建てた家が原因で亡くなる人の割合は沖縄を除いて全国一低い北海道。そんな地域性を嬉しく感じます。

今日はカムバックを果たしたIVE。KPOPアイドルの養成は国家戦略なのだそう

2022年4月6日水曜日

追分の家 配筋検査&コンクリート打設

2022年4月1日金曜日

追分の家 基礎工事

2022年3月31日木曜日

追分の家 根切工事

2022年3月24日木曜日

追分の家 敷地の除雪

本日より敷地内の除雪を開始した「追分の家」・・「ずいぶん融けましたけど・・まだダンプ10台分くらいはありますよね~」と現場監督さん・・メッセンジャーで現場を見ながらの監理は便利でいいけど現場は大変・・果たして遣り方出しまで行けるかな(笑)

2022年3月21日月曜日

300mm断熱の家NO.38「追分の家」着工準備完了!