北海道への移住をためらう理由のひとつに雪と寒さがあると思う。高齢者にとっては雪かきをはじめとする作業は負担だろうし、なにより寒さは健康の敵であるからだ。本日はこんな統計を見つけたのでぜひお付き合い願いたい。

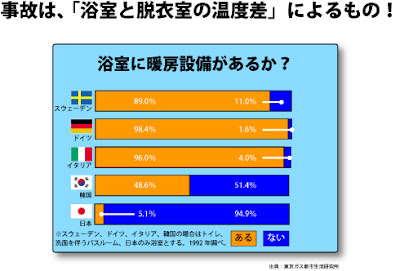

東京ガス都市生活研究所による調査によれば、日本の浴室は先進国はおろか世界的に見ても非常に危険なところらしい。反面、世界的に見れば死因として浴室での溺死はかなり珍しいケースのようだ。果たしてそれはなぜだろう?

この調査も同じく東京ガス都市生活研究所のものだが、入浴中の死亡事故は交通事故の1.5倍以上のリスクのようだ。しかしまた運転と同じように居眠りが原因で溺れるのだろうか?

実は、北海道の人間にとっては不思議なことだが、日本における浴室暖房は各国に比べて非常に遅れている。日本の浴室は床が洗い場の水掛りとなるために、脱衣所と分けて計画するのが普通であることから、浴室内に暖房機を置くことは難しい。こうした既成概念が働くので浴室を暖房しないことに違和感を覚える人が少ないのだろう。しかし隣接する脱衣所には北海道の場合ならばほとんどの場合何らかの暖房をしている。当然ながら脱衣所とドア一枚隔てた浴室も暖房空間なのである。床が水掛りのため浴室内に暖房機を置けないことは他の地域と同様ながら、浴室が暖房空間であるところが大きく異なるのである。

このデーターも数字を見ると北海道の人間ならば驚くと思う。それは浴室内が10℃という状態が珍しいからだろう。気温が10℃の室内で裸になり、42℃のお湯につかることなど現在の北海道の暮らしにおいてはずいぶん少なくなっている。血圧の変化に注目していただきたい。寒いということがどれほど健康にとってストレスになるか実感できると思う。

最後の統計は少々古いものだが、たいへん興味深いと思う。人口10万人中脳卒中で死亡する人の割合を地方ごとに比較したものである。石油ストーブが早くから普及し部屋ごとの温度差が少ない北海道の死亡率が東京とほとんど変わらないのが分かる。反面、北関東においては部屋ごとの採暖が主流であり、部屋ごとの温度差が大きい。

最新のデーターが手に入ったので合わせて掲載しておきます。

全国の47都道府県別の比較データーです。

さていかがでしたでしょうか?健康住宅などというと最近は天然素材や化学物質以外の材料でできた建物をまずイメージしがちですよね~。しかし家を暖房(全室をくまなく暖めること、部分的なものは暖房ではなく採暖と区別します。)すること。その暖房が間違いなく機能するように断熱することは、素材にこだわるのと同じくらい健康な暮らしには欠かせないことなのです。根源的に必要な要素(必須設計項目)といってよいと思います。またこうした事柄が十分理解されず、冒頭の統計のように先進国ながら国全体としては死亡率の高い住宅が多いことがたいへん残念です。